4.4組に1組が不妊の検査や治療をしていると言われています。(※)

不妊の原因は男女半々にあり、原因不明の場合もありますが、治療においては、妊娠をする側の女性の負担が大きいのが実情です。働く女性が、仕事と両立していくためには、何が必要なのでしょうか。企業のサポート事例などを見てみましょう。

※国立社会保障・人口問題研究所「2021年社会保障・人口問題基本調査」

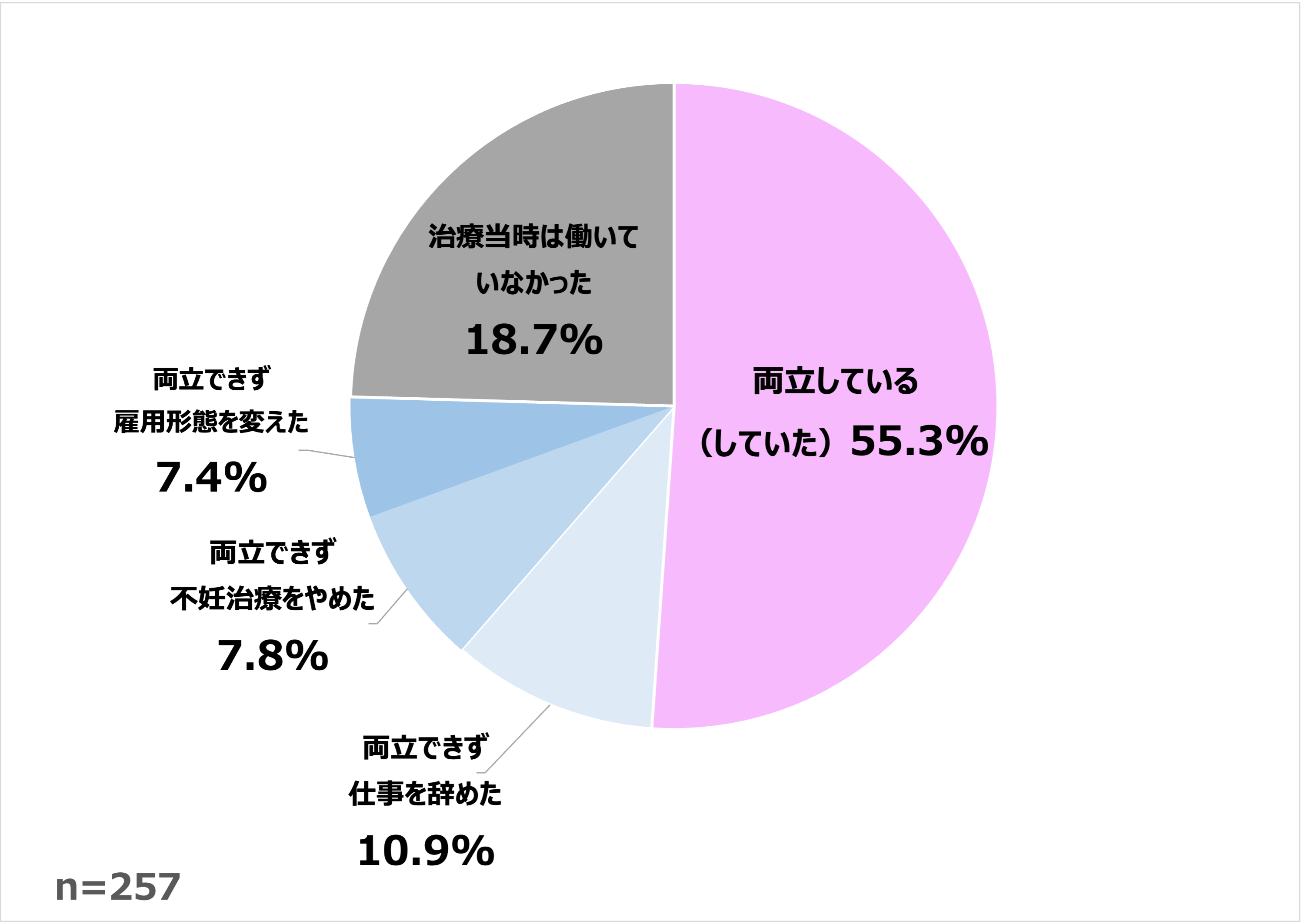

1.仕事と不妊治療の両立状況

労働者アンケート調査結果によると、不妊治療をしている(していた)者の仕事と不妊治療の両立状況は、「両立している(していた)」は55.3%となっています。また、「両立できず仕事を辞めた」10.9%、「両立できず不妊治療をやめた」7.8%、「両立できず雇用形態を変えた」7.4%となっており、4人に1人の方が不妊治療と仕事との両立ができていません。

仕事と不妊治療の両立状況(治療中/治療経験者)

出典:厚生労働省 令和5年度 「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」

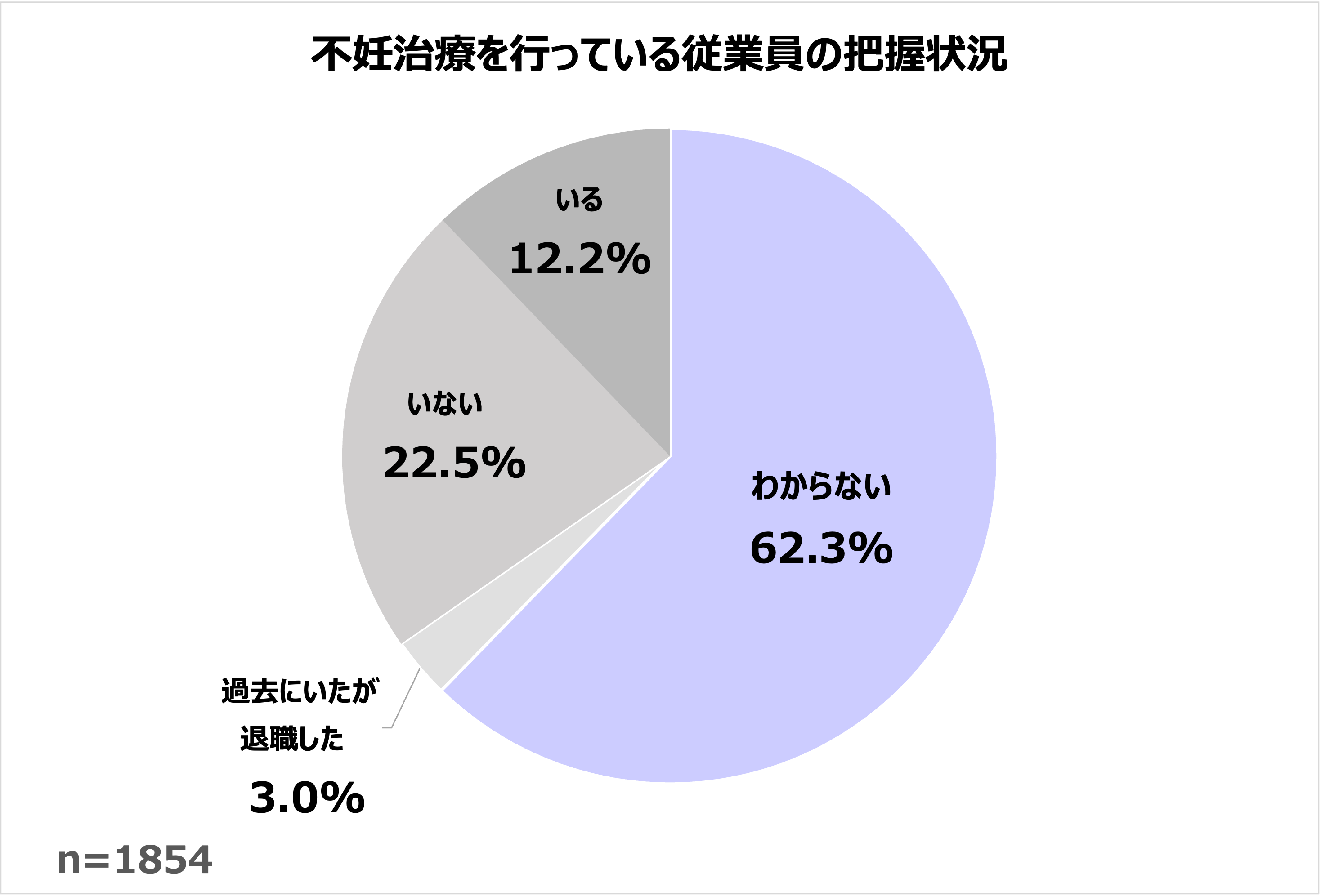

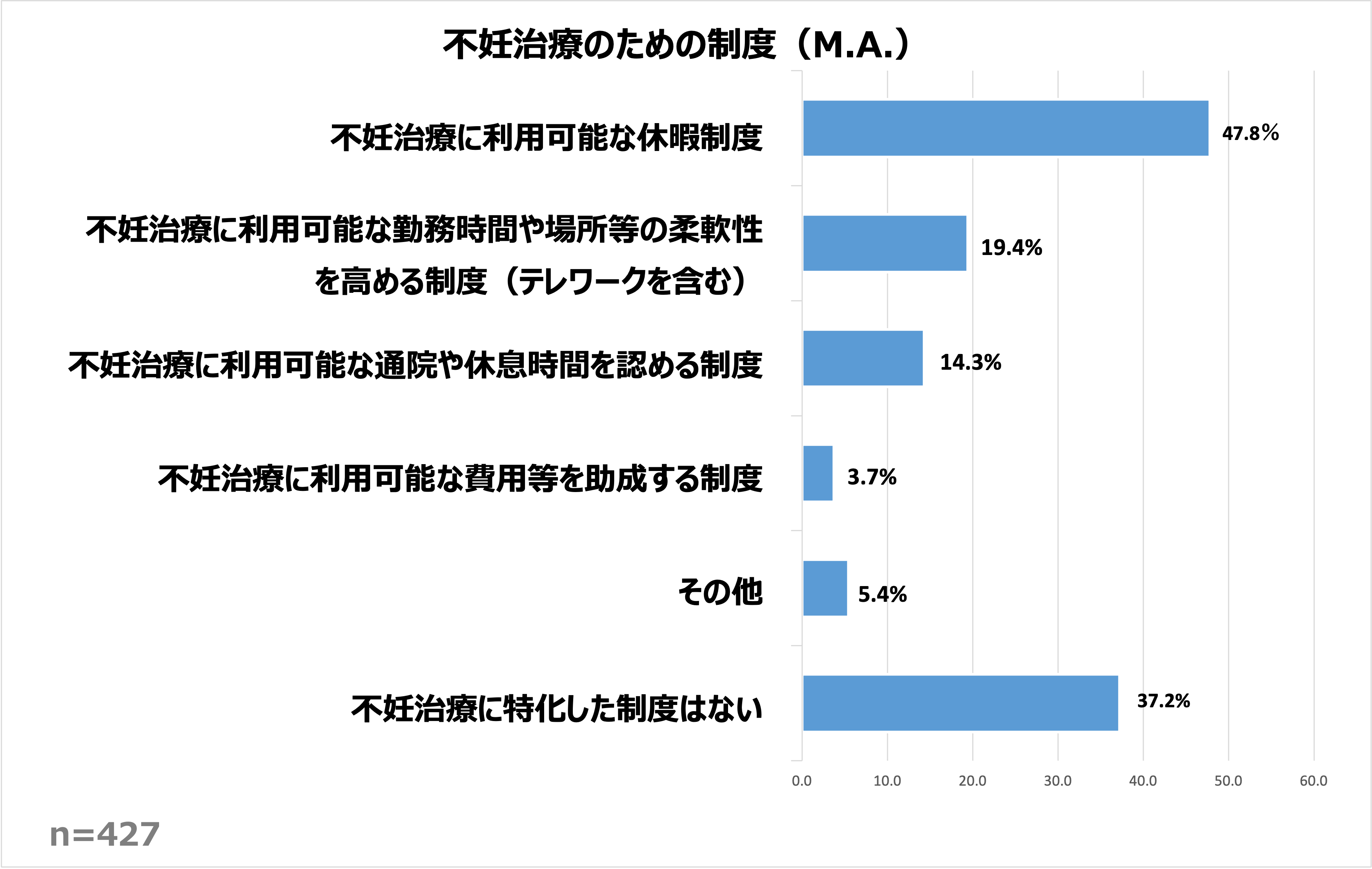

2.制度の導入状況

企業アンケートの調査結果によると、半数以上の企業が、不妊治療を行っている従業員の把握ができていません。また、不妊治療を行っている従業員が受けられる支援制度等がある企業は26.5%であり、不妊治療を行っている従業員が受けられる支援制度等がある企業のうち、最も多く導入されているのは「不妊治療に利用可能な休暇制度」でした。

出典:厚生労働省 令和5年度 「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」

出典:厚生労働省 令和5年度 「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」

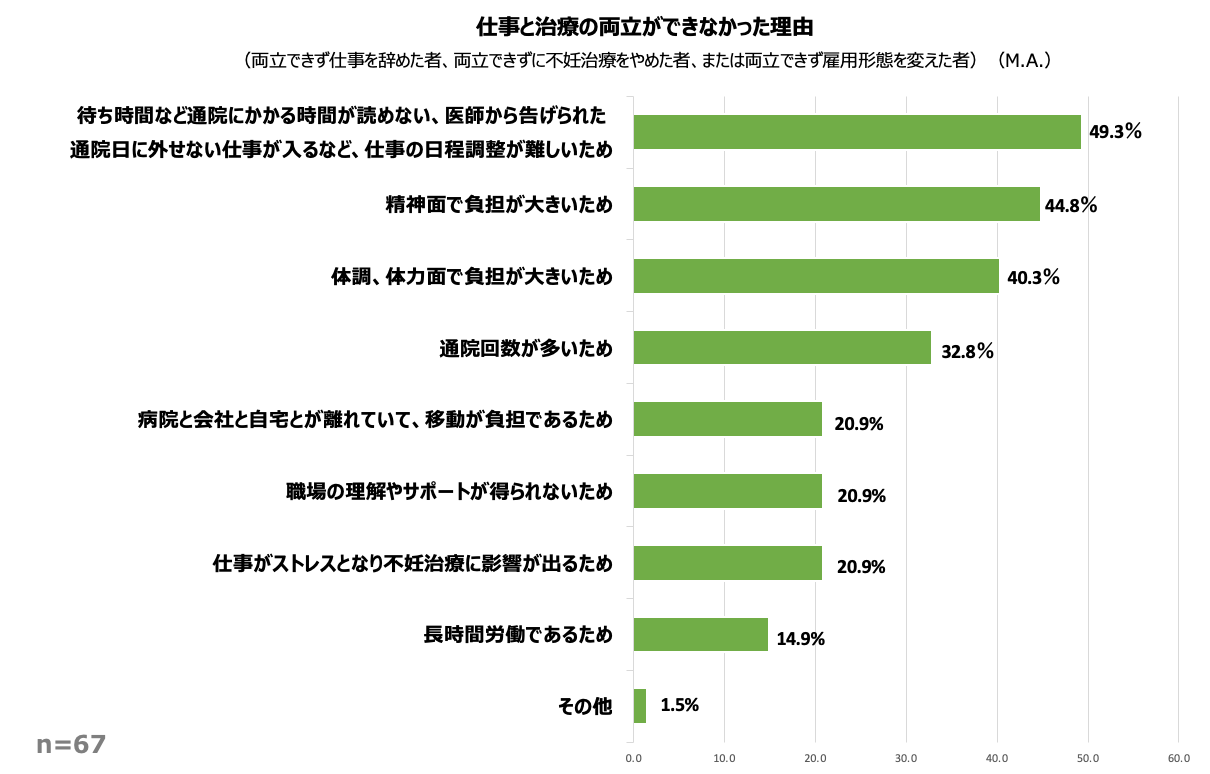

3.仕事と治療の両立ができなかった理由

労働者アンケート調査結果によると、仕事と治療を両立できず、「仕事を辞めた」、「不妊治療をやめた」または、「雇用形態を変えた」理由は、「待ち時間など通院にかかる時間が読めない、医師から告げられた通院日に外せない仕事が入るなど、仕事の日程調整が難しいため」「精神面で負担が大きいため」「体調、体力面で負担が大きいため」が多くなっています。

出典:厚生労働省 令和5年度 「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」

4.なぜ両立が難しいのか

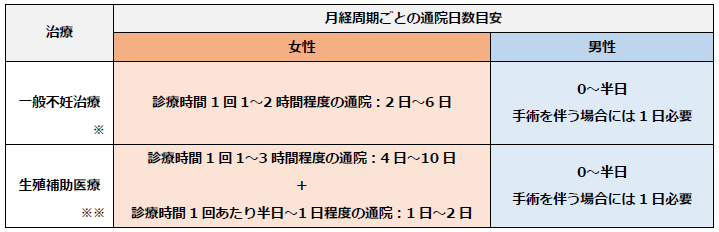

月経周期や排卵の準備状態などに合わせた通院が必要で、状態によっては「明日も来てください」と言われるなど、スケジュールが立てにくいのが大きな理由としてあげられます。下の表の通院日数はあくまで目安あり個人の状況によって変わりますが、 一回の診療は通常1~2時間、待ち時間を含めると数時間かかることもあります。

※一般不妊治療:排卵日を診断して性交のタイミングを合わせるタイミング法、内服薬や注射で卵巣を刺激して排卵をおこさせる排卵誘発法、精液を子宮に注入する人工授精など

※※生殖補助医療:卵子と精子を取り出して体の外で受精させてから子宮内に戻す「体外受精」や「顕微授精」 など

また、治療によっては麻酔を使ったり、痛みが残るなど、女性の体への負担が大きく、休みを取るにも職場で不妊治療が理由とは言いにくいなど、 精神的な負担も仕事との両立を難しくしています。

5.不妊治療の保険適用

6.職場のサポート

自分の会社の制度をよく調べてみましょう

会社によっては、「不妊治療休職・休暇制度」や「治療費の補助・融資制度」など導入している会社もあります。 また、有給休暇を時間単位で取得したり、フレックスタイムや時差出勤などを、不妊治療目的で利用できる会社もあります。

不妊治療連絡カード

「不妊治療連絡カード」は、会社側に不妊治療中であることを伝えたり、制度等を利用する際に証明書として使えるツールです。 下記URLからダウンロードして利用できます。

〇不妊治療連絡カード

→ 詳しくはこちら(厚生労働省)

〇不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック

→ 詳しくはこちら(厚生労働省)

〇不妊治療と仕事 両立できていますか?-両立支援ガイドブック-

→ 詳しくはこちら(厚生労働省)

7.事業主の皆さまへ

不妊治療を受ける従業員が会社や組織等に希望することとしては、休暇制度や勤務制度の他にも、「有給休暇など現状ある制度を取りやすい環境作り」 や「上司・同僚の理解を深めるための研修」等も一定程度挙げられています。

出典:厚生労働省 令和5年度「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合調査」

〇不妊治療目的での制度活用を周囲に知られたくない人や、制度の恩恵を受けないと不満を感じる人もいるので、不妊治療以外の施策とパッケージ化した 休暇制度を導入すると利用しやすいでしょう。

〇有給休暇の時間単位取得や、フレックス勤務のコアタイム短縮、失効年休積立制度の使用目的に不妊治療を追加するなど、 今ある制度の見直しも有効です。

〇制度があっても使いやすい風土がなければ意味がありません。不妊治療についての研修などを実施して、社内の理解を深めましょう。

〇不妊や不妊治療に関することは、その従業員のプライバシーに属することです。従業員自身から相談や報告があった場合でも、本人の意思に反して 職場全体に知れ渡ってしまうことなどが起こらないよう、プライバシーの保護に配慮しましょう。

〇不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル

→ 詳しくはこちら(厚生労働省)

〇「両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)」

不妊治療と仕事の両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を労働者に利用させた中小企業事業主を支援する助成金です。

→ 詳しくはこちら(厚生労働省)