イントラネットを通じた女性の健康に関する情報発信、産業保健スタッフへの直接相談がむずかしい女性社員(美容部員)も相談できるよう 「女性の健康相談窓口」の開設、「女性の健康セミナー」の定期的開催などを通じ、ライフステージに応じた「女性の健康」を職域から支援。

主な取り組みのポイント

「女性の健康相談窓口」

多くの外勤の女性社員(美容部員と呼ばれる店頭で化粧品を販売する社員)が全国に点在していることを考慮し、どこからでも誰でもメールで相談できる「女性の健康相談窓口」を設置し、産業医が回答し、 症状の悩みに対する対処法や社内で使用できる人事制度を紹介する等のサポートをしている。テレワークの増加に伴いイントラネットを見る機会が増えたためと思われるが、利用頻度が上がっている。不妊治療など直接相談しづらいような内容も、メールでは相談しやすい面もある。

婦人科がん検診は健康診断と一緒に

定期健診に婦人科がん検診を組み込んでいるため、検診受診行動が定着しており、女性のがんの半数以上が検診から発見できている。また、治療後も仕事と両立できるよう、 その人に合わせた就業配慮や職場復帰後フォロー面談などを実施している。

女性の健康セミナーを定期開催

「やせ」「妊娠・出産」「がん」「生活習慣病」「更年期」といった様々な切り口で、産業医や看護職による「女性の健康セミナー」を定期的に行っている。また各事業場では、 所属する社員の年代など特性に合わせた企画を実施している。

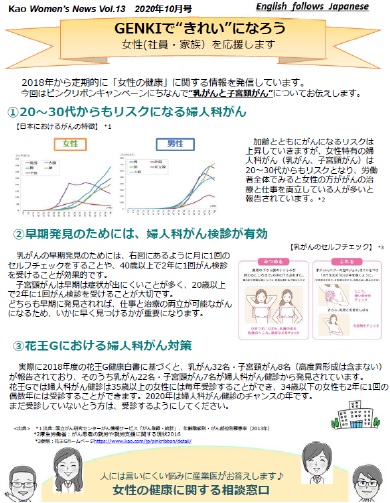

イントラネットで情報発信「Women’s News」

3か月に1回、イントラネットを通じて、ライフステージに応じた女性の健康に関する情報発信を行っている。テーマは毎回「生理痛」「更年期」など、ターゲットとする年代を替え、 年間を通して全年代にアプローチできるように設定している。男性社員の閲覧もあり、女性特有の健康状態について知ってもらう機会となっている。

<その他の取り組み>

- 各事業場、支社に看護職が常駐する健康相談室を設置。健康のことだけでなく、仕事、家族のこと等どんな小さな相談にも対応。

- 子育て社員が1日2時間まで利用できる短時間勤務を「メリーズタイム」として普及。

- ホコタッチ(速度センサー付き歩数計)を利用したウォーキングイベントの実施。

- 「スマート和食R」の推奨や、内臓脂肪みえる化ステーション、生活習慣測定会の実施など、地域や外部の職域と協同しての取組み。

健康対策に取り組もうとしたきっかけ

社員が公私ともに充実した日々を過ごすベースとなるのは「健康」であり、健康な社員と家族があって初めて事業が発展し、社会に貢献できると考える。2008年「花王グループ健康宣言」と

「5つの取り組み」を公開し、その一つとして女性の健康への取り組みを提示。2017年には「社員と家族の健康維持プロジェクト」を開始。それにともない「女性の健康相談窓口」を開設し、女性の健康支援を大々的に始動するが、それ以前から、健康診断での婦人科項目を追加し、

健康相談室では女性の相談に寄り添うなど、女性の健康対策を進めてきた。

組織の視点では、特に美容部員の仕事はチームでシフトを組むため、1名の休業が本人の職務機会の損失に止まらず、同僚が交代で休業中のシフトをサポートします。長期化するとチーム全体の心身の疲労にも繋がりかねないため、健康対策・支援に積極的に取り組んでいる。

導入に際して工夫したこと

- 女性の健康セミナーをする際には、女性だけの方が具体的な質問がしやすい場面もあり、前半は女性だけ、後半は男性にも知っておいてほしい内容として女性・男性が参加できるよう設定するなどの工夫をしている。

- イントラネットで情報発信をする際には、日本語がわからない社員用に英語版も作成。

- 相談窓口の二次元バーコードや、回答する産業医の似顔絵をあわせて発信し、相談しやすい雰囲気づくりを工夫。

今後の課題、展望

「出産育児期」「更年期」等のようにライフステージで分けるのではなく、全年齢的な一括した健康管理ができるようになるのが理想形である。

女性従業員の声

- メンバーが病気の治療で長期休業が必要になった際に産業保健スタッフに相談し、適確なアドバイスをいただき、休業前面談や復職前面談により、医療的な見地から必要な就業配慮等の指導・相談できる環境があり、 上司として心強いです。復帰後のメンバーの体調面・就業面のフォロー面談もあるため、安心して働くことができる。

- インターネット等を通じて情報は多く溢れていて、正確な情報が分かりづらい中、定期的に女性の健康に関する基礎知識を産業医が分かりやすく伝えてくれる機会があり、勉強になる。 対策と具体的なプログラムを組み込んだ参加型のセミナーは社員同士が理解し合える風土づくりにも役立つ。

(2020年9月の取材に基づく内容です。)