がんは、早期発見が重要です。そのためには、定期的に健康診断を受けることが大切です。もし、がんと診断されたら、「働き続けられるだろうか?」と心配になり、早期に退職を考えたりする人もいるかもしれません。すぐに退職を考えたりせず、治療しながら仕事を続けている人も増えていますので、働き続けることを考え、医師や、職場の上司とも相談しましょう。

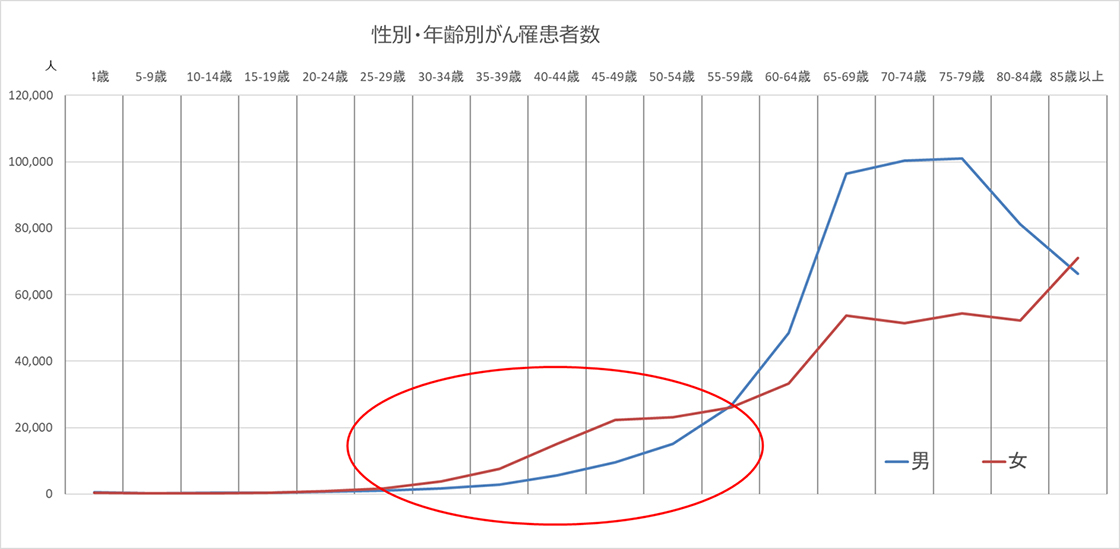

1.働く世代の女性は、男性よりがんになる人が多い

20代後半から50代前半まで、女性のがん罹患率が男性を上回っています。これからは、予防や早期発見に務めることはもちろんですが、がん治療と仕事の両立を考える時代になってきています。

単位:人

〈出典:国立がん研究センター情報サービス「がん登録・統計」2017年より作成〉

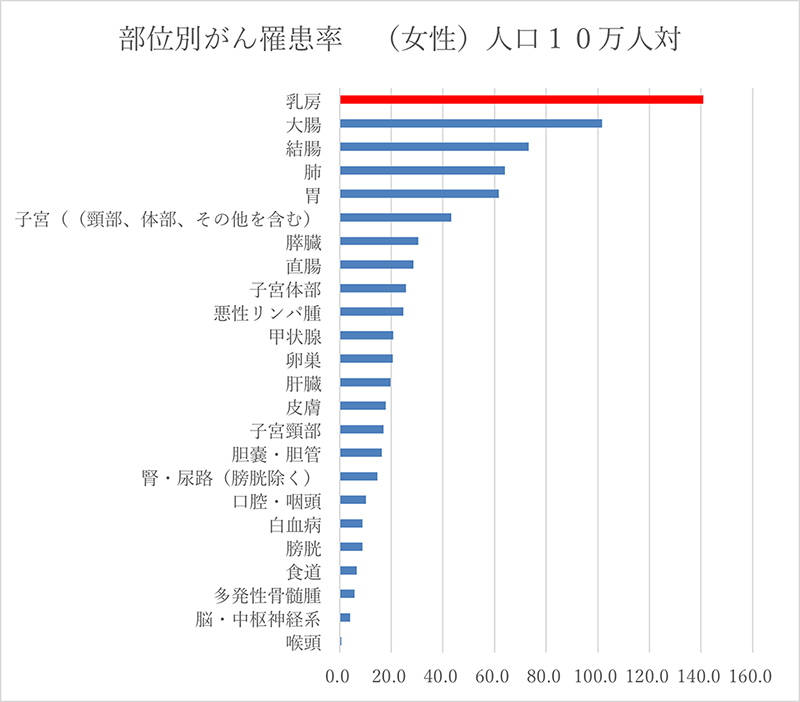

2.日本人女性がかかる「がん」は、乳がんが第1位!

2017年のがん罹患率で、女性は乳がんが1位、生涯で乳がんに罹患する確率は9人に1人です。

〈出典:国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」2017年より作成〉

3.女性の特有のがん(乳がん・子宮がん・卵巣がん)について

乳がん:30代から増加、40代後半が発症のピークで、自己触診(セルフチェック)と検診で、早期に発見をしましょう

→ ヘルススケアラボ乳がんセルフチェック

子宮頸がん:近年20代後半~30代の発症率が増加傾向です。

初期には、ほとんど症状がなく、検診で早期発見すれば完治する可能性が高いです。予防のためのワクチン接種も有効です。

→ ヘルスケアラボ子宮頸がんセルフチェック

子宮体がん:40代~60代(閉経前後)に多く、近年増加傾向にあります。 初期から不正性器出血・茶色や黒色のおりものが出現し、症状が現れた段階で速やかに受診すれば完治する可能性が高いです。

卵巣がん:40代~60代に多いが、どの年代でもみられます。 初期には、自覚症状がなく、早期発見が難しいです。子宮がん検診の際、卵巣の超音波検査もあわせて受けることで、早期発見が可能となります。

4.女性特有のがんの検診について

乳がん検診

マンモグラフィ:乳房のX線検査のこと。専用の撮影装置を使い、乳房を板で圧迫し、斜め方向と上下方向を撮影します。はさまれて、撮影終るまで、痛みを感じることが多いです。

マンモグラフィでは乳がんなどの乳房の病気は白く写ることが多く、高濃度乳房(※1では白い乳腺の陰に病気が隠れることがあり、がんが見つかりにくいと考えられています。検診では、超音波検査と両方うけるのが望ましいといわれています。

※1高濃度乳房(日本人における高濃度乳房の割合は、年齢によって変わりますが、40歳以上の約4割と推測されています。)

超音波検査:乳房に超音波をあてて内部からの反射波(エコー)を画像にして、 異常の有無を検査します。

子宮頸がん検診

細胞診:子宮頸部(子宮の入り口)を専用の器具で擦って細胞を採り、異常な細胞がないかどうかを顕微鏡で調べる検査です。

国が奨めるがん検診

| がんの種類 | 対象者 | 受診間隔 | 検査項目 |

|---|---|---|---|

| 乳がん検診 | 40歳以上 | 2年1回 | 問診および乳房X線検査(マンモグラフィ) |

| 子宮頸がん検診 | 20歳以上 | 2年1回 | 問診、視診、子宮頸部の細胞診および内診 |

※子宮体がんの検査は、必要に応じて医師の判断により実施されます。

最近では痛みのないMRIを活用した乳がん検診もあります。検診費用も異なりますので、ご自分にあった検診方法をホームページなどで確認の上、お選び下さい。

5.もし、がんと診断されたら

もし、がんと診断されたら、とても大きな衝撃を受け、悲観的になったり、心に 大きなストレスとなります。まずは、担当医と相談し治療方法を決め、すぐに、仕事を辞めると判断せずに、働き続けることを考えましょう。又、社外の相談窓口も利用しましょう。

- ・がんの相談窓口「がん相談支援センター」

- ・がん情報サービスサポートセンター

- → 国立がん研究センター がん情報サービス

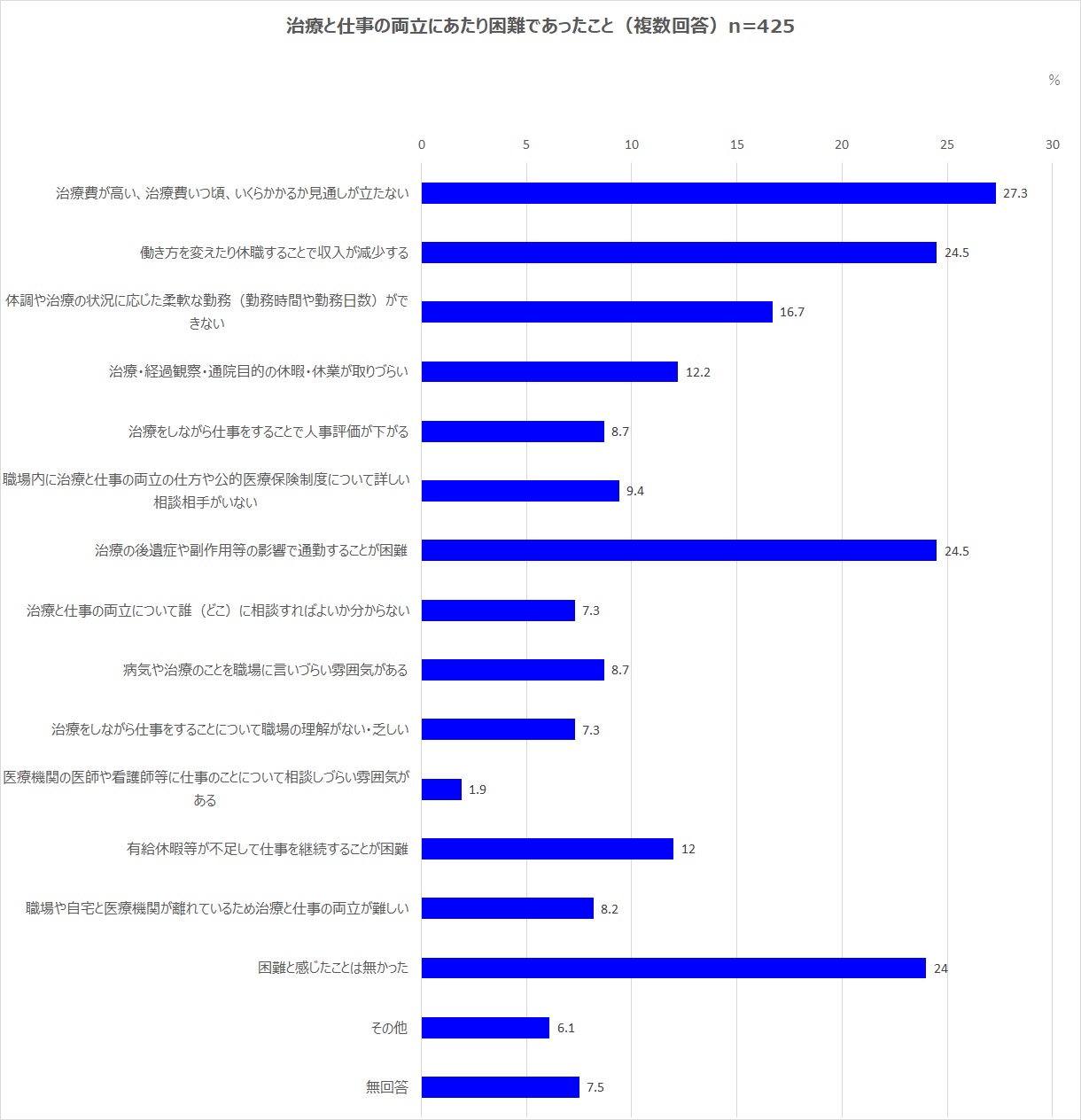

がんの罹患が分かった際に働いていた人が、治療と仕事の両立にあたり困難であったこととして挙げているのは、下記グラフを参照ください。

〈出典:東京都がん医療等に係る実態調査結果 平成31年3月 東京都福祉保健局より〉

まずは、公的な制度である高額療養費、傷病手当金、障害年金など、調べてみましょう。 働き方については、勤務先の休暇制度、就業規則を再度確認し、上司や総務人事担当者と相談しましょう。

6.事業主の皆さまへ

予防・早期発見の観点から、がん検診費用の補助の検討や、検診受診の勧奨も有効です。

がんと診断された従業員が、治療と仕事の両立について、気軽に相談できる体制づくりを進めましょう。現状の休暇制度・勤務制度の確認をし、事業所における治療と仕事の両立支援のためのガイドラインを作成しましょう、そして、休職中のサポート体制・復職前のヒアリング・復職プランの作成・復職後の勤務制度

(時差出勤、段階的勤務、短時間勤務、時間単位や半日単位の休暇、在宅勤務、 フレックス勤務)を整えて行きましょう。

→ 事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン